ホーム > 発達障害 > ADHD

ADHD

ADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder:注意欠如・多動性障害)とは、年齢や発達に不釣合いな不注意さや衝動性、多動性を特徴とする発達障害で、日常活動や学習に支障をきたす状態をいいます。

「不注意」とは…集中力が続かない、気が散りやすい、忘れっぽいなど。

多動性」とは…じっとしていることが苦手、落ち着きがないなど。

「衝動性」とは…思いついた行動について、行ってもよいか考える前に実行してしまうなど。

こうした行動は小さいこどもなら誰にでもみられるため、その程度や頻度が並はずれていてADHDと診断されるような場合でも、周りの人たちに障害という認識をもってもらえないことがあります。

周囲の正しい理解が得られないと、こうしたこどもたちは「乱暴者/悪い子/しつけのできていない子」というような否定的な評価を受けやすくなり、保護者もまた、「育て方が悪い」などの誤解を受けることがあります。

しかし、ADHDは育て方やしつけによるものではなく、また、本人の努力が足りないためでもありません。

ADHDの症状

不注意

集中力が続かない。気が散りやすい。忘れっぽい。

多動性

じっとしていることが苦手で、落ち着きがない。

衝動性

思いついた行動について、行ってもよいか考える前に実行してしまう。

ADHDチェックリスト

不注意の症状について、以下の項目が6つ以上あり、6ヶ月以上続いたことがある症状をチェックしてください。

- 細かい注意ができない、または学校で学習やその他の活動で不注意なミスをしてしまう。

- 課題や遊びの間に集中し続けることが難しい。

- 直接話しかけられても、聞いていないように見えると言って注意される。

- 学校の宿題やお手伝いなど、指示されたことをやりとげることが難しい。

- 課題や活動を順序よく行うことが難しい。

- テストや宿題のような根気がいる課題を避ける、またはイヤイヤ行う。

- 課題や活動に必要なものをなくしやすい。

- 周りからの刺激で気が散りやすい。

- 他の人より忘れっぽい。

多動性・衝動性の症状について、以下の項目が6つ以上あり、6ヶ月以上続いたことがある症状をチェックしてください。

- 手足をそわそわと動かしたり、椅子の上でもじもじしてしまう。

- 授業中など、座っていなければいけない時に立ち上がってしまう。

- 動きまわってはいけない状況で落ち着かない。

- 遊びやクラブ活動中に、おとなしくしていることが苦手。

- じっとしていることが苦手。

- おしゃべりすぎることがある。

- 質問が終わる前に答えてしまう。

- 順番を待つことが難しい。

- 他の人が話しているところに割り込んでしまう。

治療について

ADHDの原因

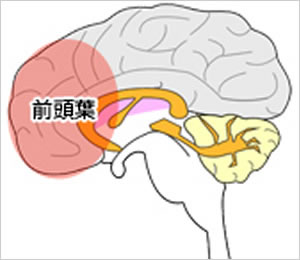

ADHDの原因として、現在最も有力な説は脳の機能障害であり、脳の前頭葉の働きが弱いため起こると言われています。

前頭葉は、その名の通り前頭に位置し、私たちが論理的に考えたり、整理整頓したり、物事を順序立てて考えたり、そういった働きを司る部分です。

ADHDは、この前頭葉の働きが弱いために、考えることよりも五感からの刺激が優先されてしまい、その結果、五感からの刺激を遮断できず、様々な反応をしてしまうため、集中したり考えたりすることが苦手になってしまう、と考えられています。

では、なぜ前頭葉の働きが弱くなってしまうのか?

この前頭葉が活性化するためには、ドーパミンという神経伝達物質が必要不可欠です。

そして、このドーパミンを運ぶのは「ニューロン」です。

ニューロンは、脳や体中に張り巡らされているのですが、ニューロン同士はわずかな隙間が空いています。

ですから、ニューロンがドーパミンを運ぶ際は、バトンリレーのように運ぶ必要があります。

しかし、ADHDの場合は、このバトンリレーが失敗するため、前頭葉までドーパミンが届きにくく、ドーパミンが不足し、それが原因で注意欠陥、多動性、衝動性という3つの症状が表れると考えられています。

では、前頭葉にドーパミンが不足しなければ、前頭葉が正常に働くはずです。

ADHDの治療として、脳内にドーパミンなどを増やし、脳の働きをスムーズにしてくれる薬があります。

ADHDの薬

| コンサータ | 脳内にドーパミンを増やし、脳の働きをスムーズにしてくれる薬で、速やかに効果が現れ、服用後12時間効果が続くように設計されています。 コンサータは登録制の薬であり、コンサータ錠適正流通管理委員会に登録のある適正な医師でしか、院内で調剤できない薬です。 当クリニックでは、コンサータを扱っています。 ※法令の改正で18歳以上の方にも処方できるようになりました。 ただし、6歳未満のお子様には処方できません。 |

|---|---|

| ストラテラ | ストラテラは脳の働きをスムーズにするノルアドレナリンを増やす働きがあり、大脳や脳幹といった中枢神経に働きかけて、精神活動を活発にする薬です。 ※法令の改正で18歳以上の方にも処方できるようになりました。 ただし、6歳未満のお子様には処方できません。 |

| インチュニブ | インチュニブは注意欠陥・多動性障害 (ADHD)や高血圧の治療に用いられる医薬品です。ADHDの治療にはあまり優先的には使用されません。投与法は経口です。 作用機序は、脳内のα2A受容体を活性化して、それにより交感神経系の活動を低下させることによって、効果を発揮するものです。 |

| ビバンセ | ビバンセには不注意、多動-衝動性を改善させる効果があり、6~18歳の小児が対象です。6歳未満の子どもへの安全性は確認されていません。 ビバンセは体内に吸収された後、血液中でアンフェタミンに変化し、これによりADHD症状を改善します。 |

※コンサータ、ビバンセは使用に当たっては患者登録が必要になります。